線を引く前 起筆の動き

目次

- 起筆で 筆を進行方向の逆にふる

- 書き終えたものを見るとわかりにくいのですが 穂先ではなく筆の腰を逆にふります

- てん と筆をおく 筆の腰をふる グイっと筆を向け一気にひく

- 転折でも同じように 腰をふり 人差指で引きます

起筆で 筆を進行方向の逆にふる

書き終えたものを見るとわかりにくいのですが 穂先ではなく筆の腰を逆にふります

特に楷書ではわかりにくい 九成宮や孔子廟の拓本ではわかりにくいと思いますが 雁塔などはわかりやすいかもしれません 特に雁塔は極端に逆に筆を入れて 肘で引くという送筆を使います

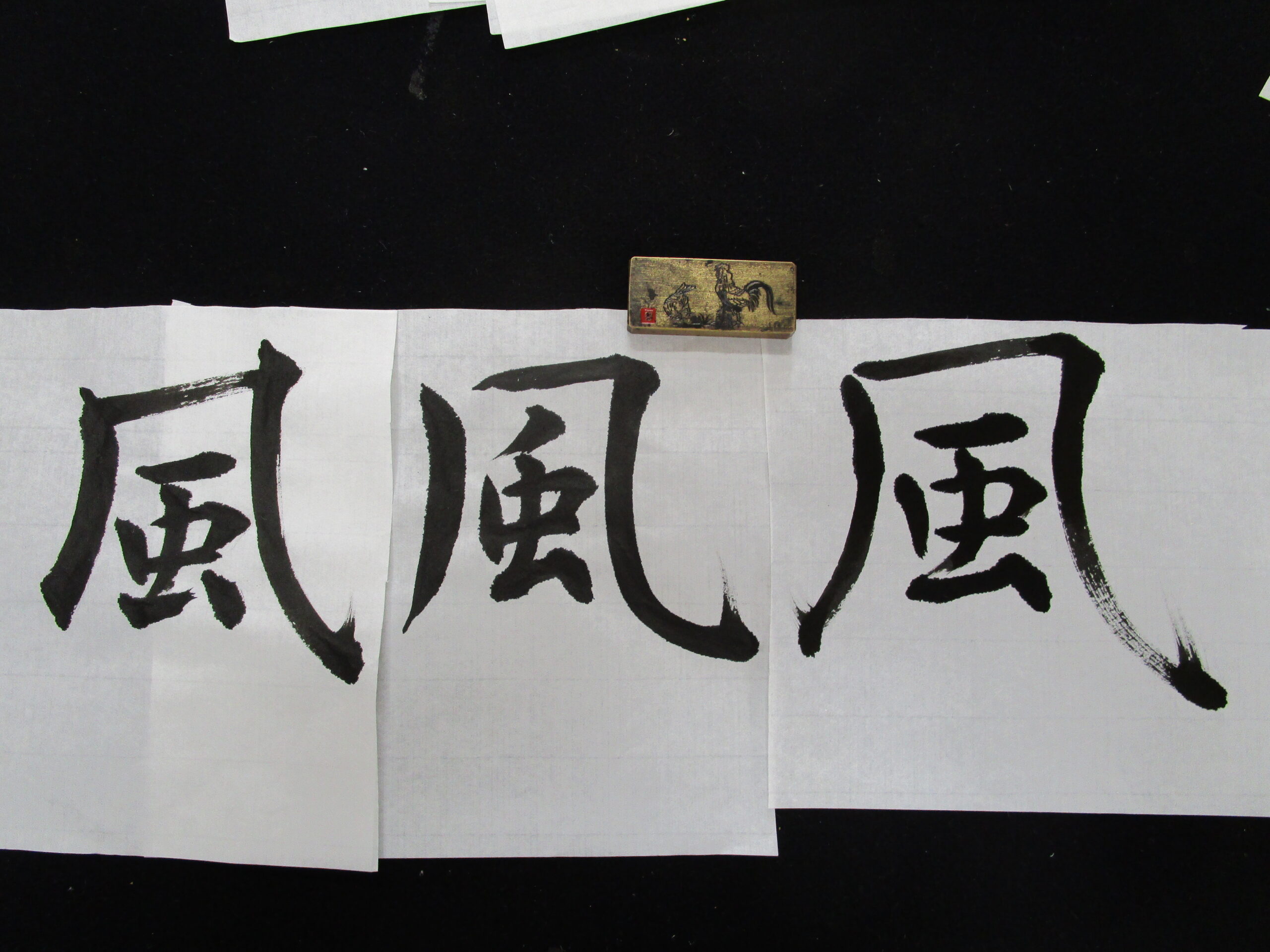

とりあえず 書いてみましたが なんか ダメだなあ

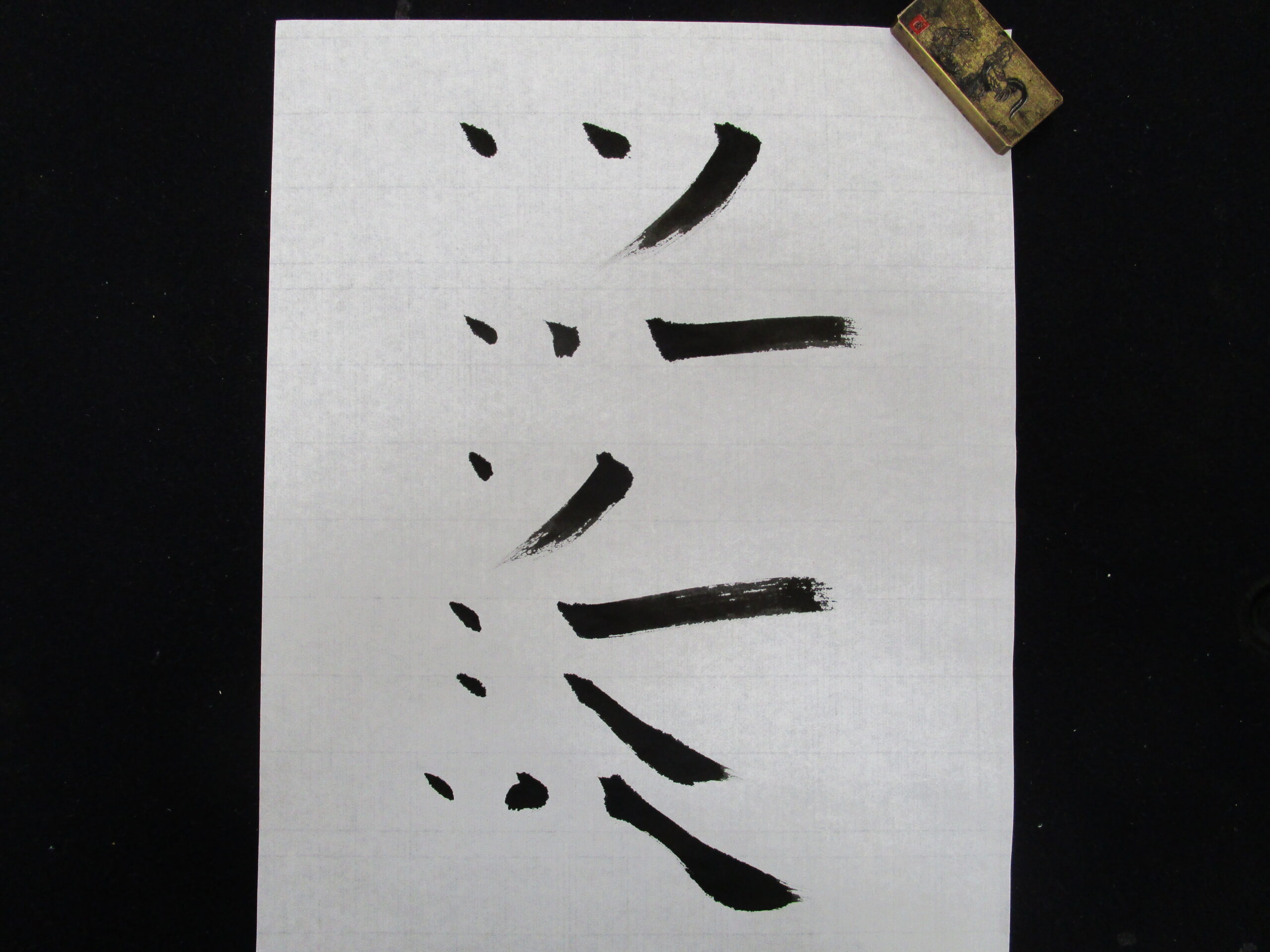

てん と筆をおく 筆の腰をふる グイっと筆を向け一気にひく

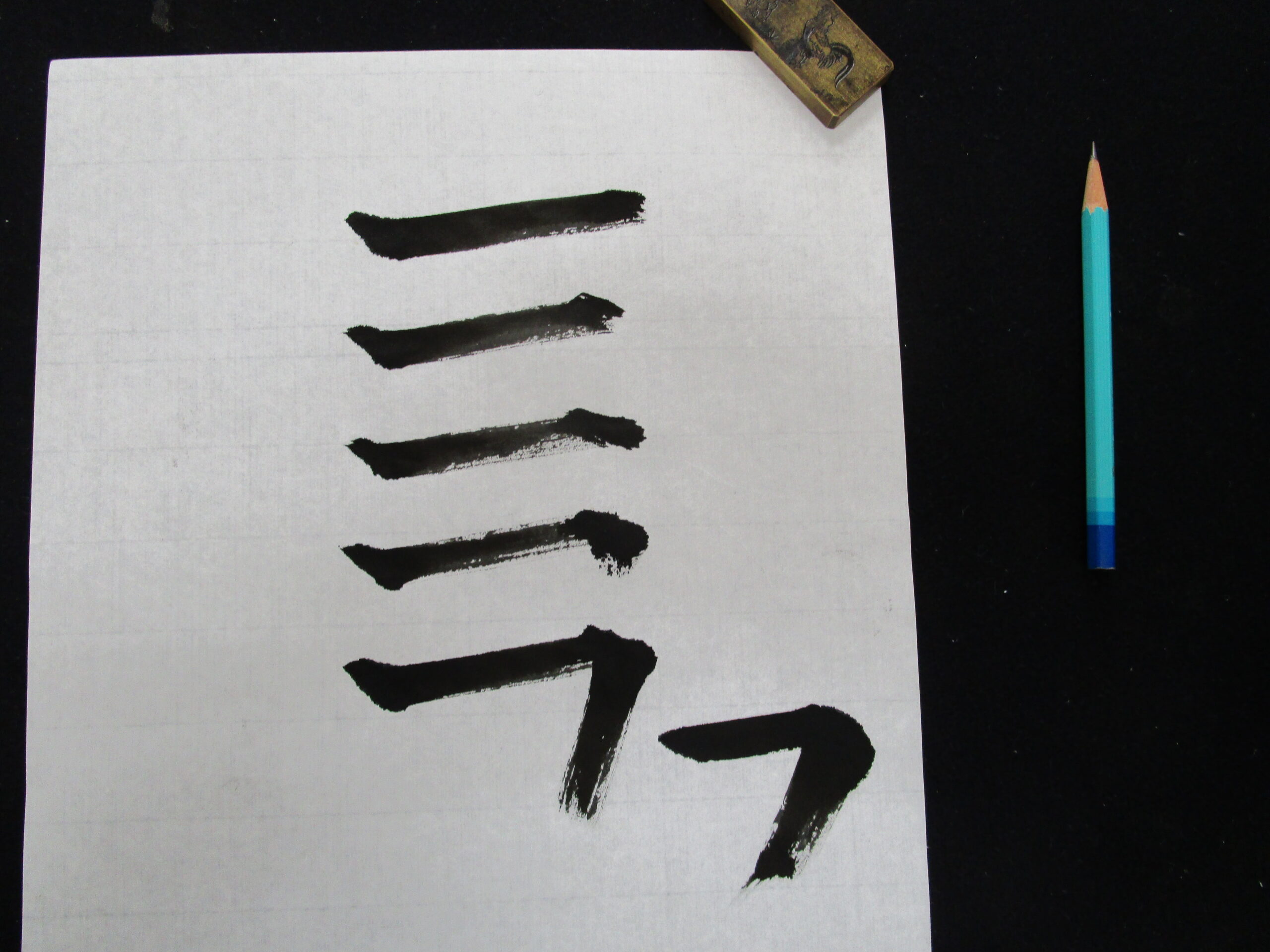

写真の上と 下はてんと置いてこしふって送筆

真ん中は 腰をふらず 腰を押し込んだ感じで 親指で押し込みながら送筆

これが九成宮的な引き方です

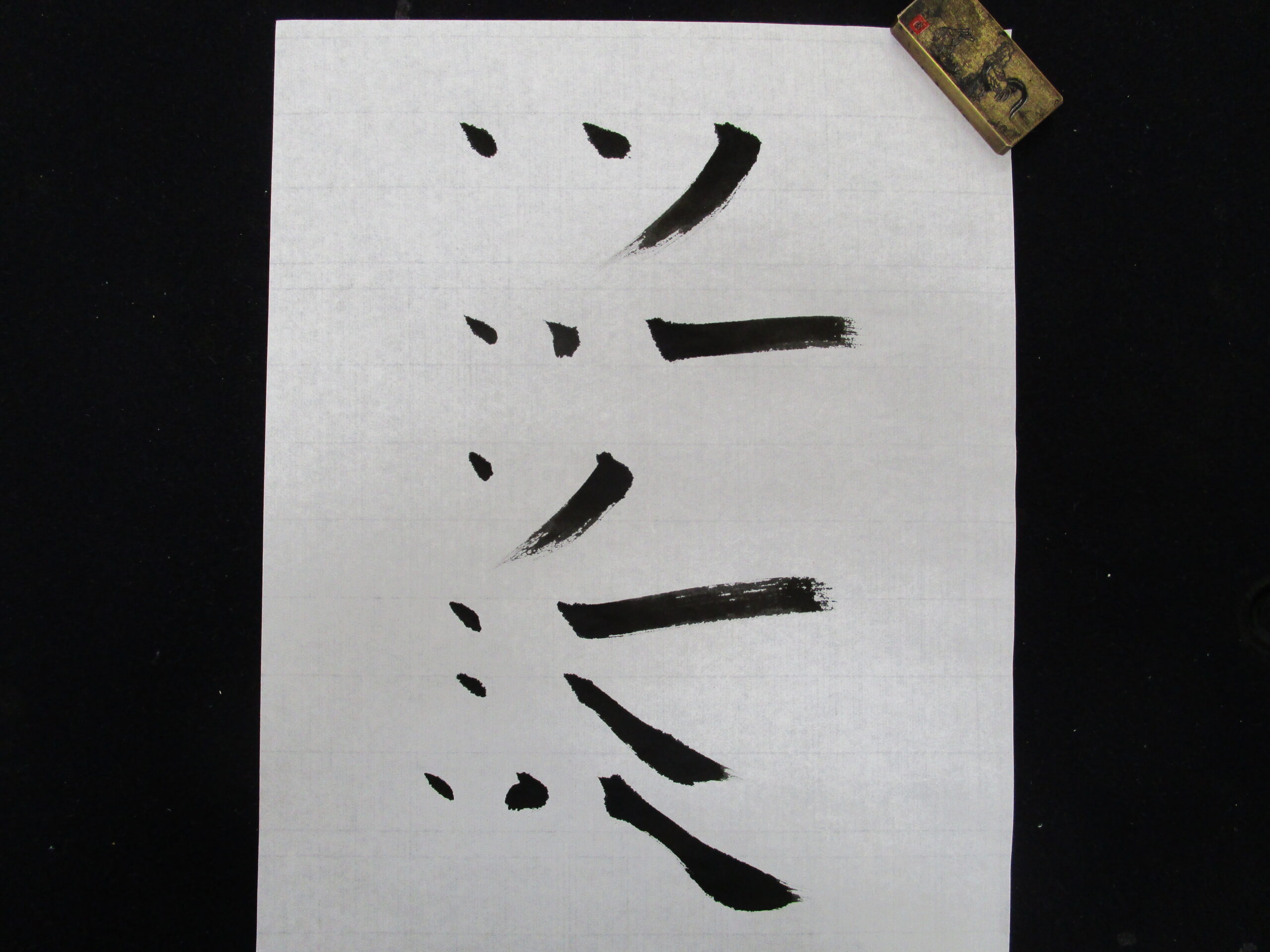

転折でも同じように 腰をふり 人差指で引きます

親指で押し込むように線を引きますが あまりゆっくり引くと 筆のばねがききません

ある程度の速さで引くと 引き終わりのあたりで筆が立ちあがります

この時 起筆と同じ要領で筆を打ち直します

ここで 筆画の行きたい方向の逆に腰をふります

今度は人差指でグイっと ひきつけるような感じです

このまま 人差指で引きます

この 腰の向き方が足りないと 三角みたいな縦画になって 転折もだらしなくなります